役員の任期は忘れやすく、忘れてしまうと過料と言って罰金を課せられてしまいます。また、場合によっては代表権を失ってしまい契約の効果に瑕疵が生じてしまうこともあります。

正確な任期と、変更登記の期限と概要を理解して不要なトラブルを回避しましょう。

役員任期に関する会社法の規定

◯会社法第332条1項

取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。ただし、定款又は株主総会の決議によって、その任期を短縮することを妨げない。

◯会社法332条2項

前項の規定は、公開会社でない株式会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)において、定款によって、同項の任期を選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長することを妨げない。

◯解説

・332条1項

取締役の任期は

「選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで」。

定時株主総会は通常

決算終了から3ヶ月以内に開催するので(296条、124条2項)

3月決算なら、6月までに定時株主総会が開催されます。

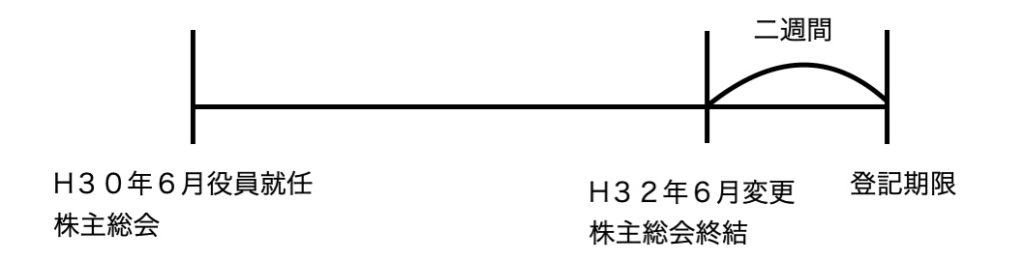

と言うわけで、3月決算なら2年後の6月までに変更手続きをすることが必要で、変更の効力が生じてから2週間以内(初日不算入)に登記する必要があります。(915条)

・332条2項

非公開会社の取締役の任期は(委員会設置会社を除く。)定款によって、

「選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで」伸長することができる。

と規定があります。つまり、非公開会社の場合、定款に示してしまえば10年まで変更登記を伸ばす事が出来ます。

◯非公開会社とは?

発行済み株式の全てに譲渡制限がかかっており、株式の譲渡には会社の承認を要することが定款に定められている会社。(2条5項)

つまりほとんど株式も流通せず、「株主」が「経営者」のような会社のことを指します。日本の中小企業に多くみられます。

上場企業と違って、直接株主を保護する必要性が低いことから、取締役会や監査役の設置も義務付けられていません。

そして、役員の任期についても10年まで伸ばす事が可能となっています。

皆さんが目にするような上場企業であれば、役員が10年も居座るなんて信用出来ませんよね?

まあ再選もできますが、それは株主総会によって選出されるので、気に食わなければ役員を退任させるなり、会社案を否決させるという選択ができます。

非公開会社には守るべき株主がいない、もしくはいるけど特別な事情を持っている人や、家族、親戚などです。

というわけで、役員変更を10年まで引っ張れるのです。

◯役員の変更手続き

1、退任手続き

2、選任手続き

3、役員登記

が必要となります。

この退任と選任には、定時株主総会の開催と登記手続きが必要です(329条1項)

ただし、定時株主総会は手続きの省略やみなし決議が可能です。詳しくは、300条、319条を参照してください。

手続きの流れややり方はまた別の機会にご紹介します。

第300条

前条の規定にかかわらず、株主総会は、株主の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。ただし、第298条第1項第3号又は第4号に掲げる事項を定めた場合は、この限りでない。

第319条

取締役又は株主が株主総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき株主(当該事項について議決権を行使することができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の株主総会の決議があったものとみなす。

こういった、簡略化手続きが認められているものの、株主がたとえ一人であろうとも定時株主総会は開催しなければなりません。

一人で総会?何言ってるの?意味なくない?悲しくない?

だから、「召集手続きの省略」や、「みなし決議」が出来るのです。

(招集手続きについては、電磁的もしくは書面での同意制度を導入していると利用不可)

にしても自分で提案して自分で賛成するってなんか虚しいですね..

因みに、案に対する同意書面を保管しておけば議事録も作成不要みたいです。

◯変更登記を忘れてしまうと..

・会社法上、会社の登記事項に変更が生じた場合、2週間以内に変更登記を申請しなければならないと定められています(会社法第915条1項)。

第915条1項

会社において第911条第3項各号又は前3条各号に掲げる事項に変更が生じたときは、2週間以内に、その本店の所在地において、変更の登記をしなければならない

期限を過ぎると代表者個人に最大100万円の過料が課される決まりになっています。(976条1項)

どれくらい過ぎたらいくらなのかなどは分かりませんが、この期限は守ってください。

第976条1項

・・・取締役・・・は、次のいずれかに該当する場合には、百万円以下の過料に処する。・・・

一 この法律の規定による登記をすることを怠ったとき。

・取締役1名なら代表権は継続します。(346条1項)

本当は、変更手続きを忘れると、もう代表ではないので代表権はないのですが、一人しかいないのであれば、みなし代表として法律行為が行えるようです。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

役員の変更登記を忘れてしまうと100万円の過料を支払うだけでなく、世間的に、経営能力を疑われかねませんし、金融機関からみてもそういった管理ができている方だとより信用が起きやすくなります。

一度で良いので、会社法の勉強を通じて会社の組織や株主との関係性、各種制度や構成機関の意味・主旨などをご理解ください。

根っこの部分を理解する事で、コンプライアンスに対する考え方など、芯を定めて経営する事が可能になると思います。

今後も、会社法の条文や制度の本質に触れながら、皆様が真の意味で知識を得られるように努力いたしますのでよろしくお願いいたします。

執筆者

T

現役銀行員。

融資と資産運用担当。

◯資格

FP、簿記、保険、外務員、ビジネス法務、TOEIC、AML、銀行業務検定..

大学時代

会社法・民法を専攻。法律サークルに所属。会社法の指導員の経験あり。