これから投資を始めようと考えているけどイマイチ為替の感覚が掴めない。

金融機関に入社を考えているけど、為替の動き方の基本を抑えたい!

という方に、

今回は、初心者でも簡単に相場の予想や分析ができるよう米ドル相場の変動要因を一覧形式にてご紹介いたします!

また変動要因と併せて、「為替の大原則」をご紹介します。変動要因の背景にある為替の大原則を押さえられれば、一般的な金融機関の人間を超えるレベルの相場感覚が身に付けられますので是非覚えてください!

まずは、為替の前提知識からご紹介します。

目次

はじめに

為替レートの決まり方

為替は、「受給の駆け引き」で価格形成され、世界中の取引所で取引されます。

なので

日本円が欲しい!という人が多ければ、円高・ドル安に

米ドルが欲しい!という人が多ければ、円安・ドル高に

なります。

そしてその「円が欲しい!」とか「ドルが欲しい!」というのは

・国の信用

・経済情勢

・金利の変動

・通過の供給量

・インフレ率

・株式市場の動向

・中央銀行や政府の政策

・輸出入のバランス

・時間帯や季節

等々の要因で決まります。

◯例えば「国の信用」が高ければ

・経済の成長が期待でき、将来的に金利が高くなると推測できる

・破綻して通貨の価値がなくなるリスクが減る

などから通貨の人気が上がり、通貨高になります。

こうした要因の数々を後ほどご紹介いたします。

また、意外と知らない人が多い「取引時間」について簡単にご説明いたします。

取引時間

上記した通り、為替は「世界中で」取引されており、我々は世界中どこにいても24時間為替取引ができるのです。

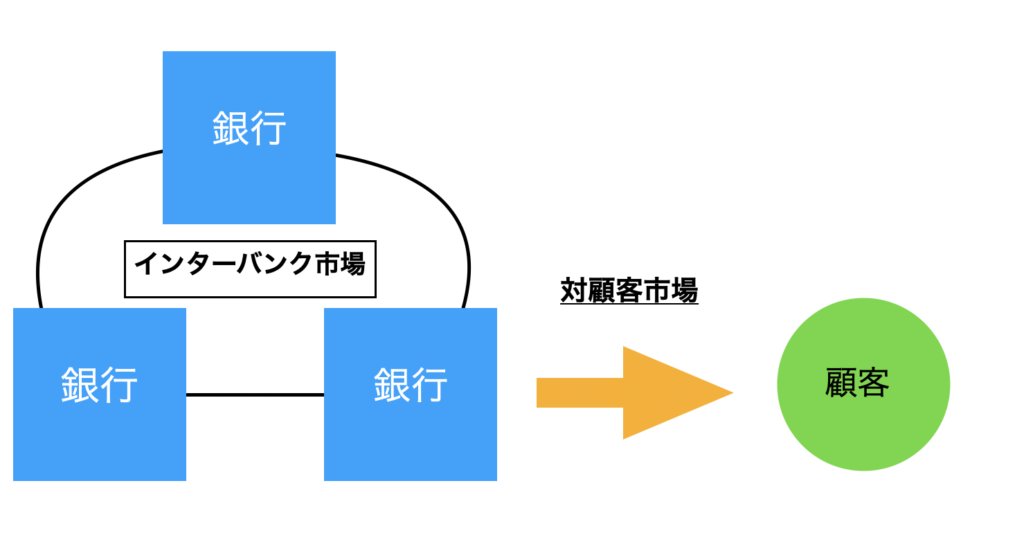

簡単に説明すると、銀行間でのみ取引される「インターバンク市場」を通じて世界中の銀行間で通貨のやりとりがなされ、それを「対顧客の相場」つまり、各金融機関が定める取引相場で一般投資家が取引しているというわけです。

銀行 ➡︎ インターバンク市場を通じて世界中の銀行と通貨を取引

投資家 ➡︎ 各金融機関の定める対顧客相場で通貨を取引

という仕組みになっています。

また、世界の取引市場は

ニューヨークやロンドン、東京、シドニーなどが有名で、中でも「ロンドン」「ニューヨーク」「東京」は「世界三大市場」と呼ばれ取引量も多くなっています。

日経新聞ではニューヨーク、ロンドンの外国為替相場もよく見かけますよね!

因みにあれは、インターバンク市場での相場です!

我々が取引できる相場とは少し異なるため注意が必要です!

そして各取引所の取引時間は、

| 市場 | 時間 |

|---|---|

| シドニー | 07:00〜15:00 |

| 東京 | 09:00〜17:00 |

| ロンドン | 18:00〜02:00 |

| ニューヨーク | 21:00〜06:00 |

となっています。各国の取引時間が重なり合って24時間態勢での取引が可能となっているわけですね。

米ドルの変動要因 短期編

これから、短期的な価格変動要因を、重要な物から順にご紹介していきます!(経済状況によって重要度は入れ替わることもあります)

円安要因

| 円安要因 | 概要 |

|---|---|

| 為替介入(円売り・ドル買い) | 急激な円高を抑える為に、日銀や他国強調で売買措置がなされることがある。インパクトが大きい。 |

| 日本の政策金利引き下げ | 金利の低下はその国の通貨での運用成績を悪化させることにつながるため、通貨が売られる傾向。 |

| 米国の政策金利引き上げ | 米ドルでの運用で収益を上げやすくなり、米ドル高・円安となる傾向。 |

| 経済指標が予想より良い場合(米国) | 景気上昇から株高や金利上昇に期待感。特に雇用統計は個人消費がGDPの7割を占めるアメリカでは、大きなポジティブインパクトを与える。(毎月第一金曜日発表) |

| 日本の経済指標の悪化 | 日本の株価や金利の上昇に期待が持てず、円が売られる。 |

| 危機回避のための合意や発言 | 戦争回避の合意、コロナ等の経済対策の合意等が発表されると「低リスク通貨」である円は売られる。 |

| 政府要人の発言 | 円高を是正する等の発言やドル安が悪影響を及ぼしているなどの政府高官の発言は市場を誘導する効果がある。 |

| 金融緩和措置(日本) | 市場の通貨量を増やすことで、インフレを引き起こし、金利の低下や通貨の価値を下げる効果がある。 |

| 米国株式市場の上昇 | 米国の株が上昇すると、国の信用が上がり買われやすくなる。 |

| 米国債券価格の下落 | 債券の価格が下がるということは、金利が上昇したということ。金利が上昇した国の通貨は買われる傾向。 |

| 機関投資家の円売り・ドル買い | GPIF(年金積立金管理運用独立行政法人)の資産は「150兆円」に上り市場へのインパクトが大きい。こうした機関投資家やヘッジファンドの円売り・ドル買いが、円安を引き起こすことに繋がる。 |

円高要因

| 円安要因 | 概要 |

|---|---|

| 為替介入(円買い・ドル売り) | 急激な円安を抑える為に、日銀や他国協調で売買措置がなされることがある。インパクトが大きい。 |

| 日本の政策金利引き上げ | 金利の上昇は、その国の通貨での運用成績を上昇させることに繋がるため、通貨が買われる傾向。 |

| 米国の政策金利引き下げ | 米ドルでの運用で収益を上げにくくなり、米ドル安・円高となる傾向。 |

| 経済指標が予想より悪い場合(米国) | 景気縮小から株安や金利低下の警戒感。運用成績の悪化や、国の信用が低下することで「米ドル」が売られる傾向。 |

| 日本の経済指標の改善 | 日本の株価や金利の上昇に期待感、「円」が買われる。 |

| 経済危機や災害等の発生 | 経済や金融システムを揺るがすような出来事が起こると「低リスク通貨」である円は買われる。 |

| 政府要人の発言 | 日銀総裁の円安を是正する等の発言やドル高が国民経済に悪影響を及ぼしているなどの政府高官の発言は市場を誘導する効果がある。 |

| 金融引き締め措置 | 市場の通貨量を減らすことで、物価の低下を引き起こし、金利の上昇や通貨の価値を上げる効果がある。 |

| 米国株式市場の下落 | 米国の株が下落すると、市場での運用に期待感が持てないばかりか、金利の上昇も見込めないことから米ドルが売られる。 |

| 米国債券価格の上昇(金利下落) | 債券の価格が上がるということは、金利が下落したということ。金利が低下した国の通貨は人気が落ちる。(円高・ドル安) |

| 機関投資家の円買い・ドル売り | GPIF(年金積立金管理運用独立行政法人)の資産は「150兆円」に上り市場へのインパクトが大きい。こうした機関投資家やヘッジファンドの円買い・ドル売りが、円高を引き起こすことに繋がる。 |

為替介入

為替介入には一国で介入する「単独介入」と、他国と協調して行う「協調介入」があり、短期的に為替動向を変える力を持っています。

特に、他国と協調で行う為替介入は、規模も大きく影響が大きいと考えられています。

◯分かり易い例を挙げると

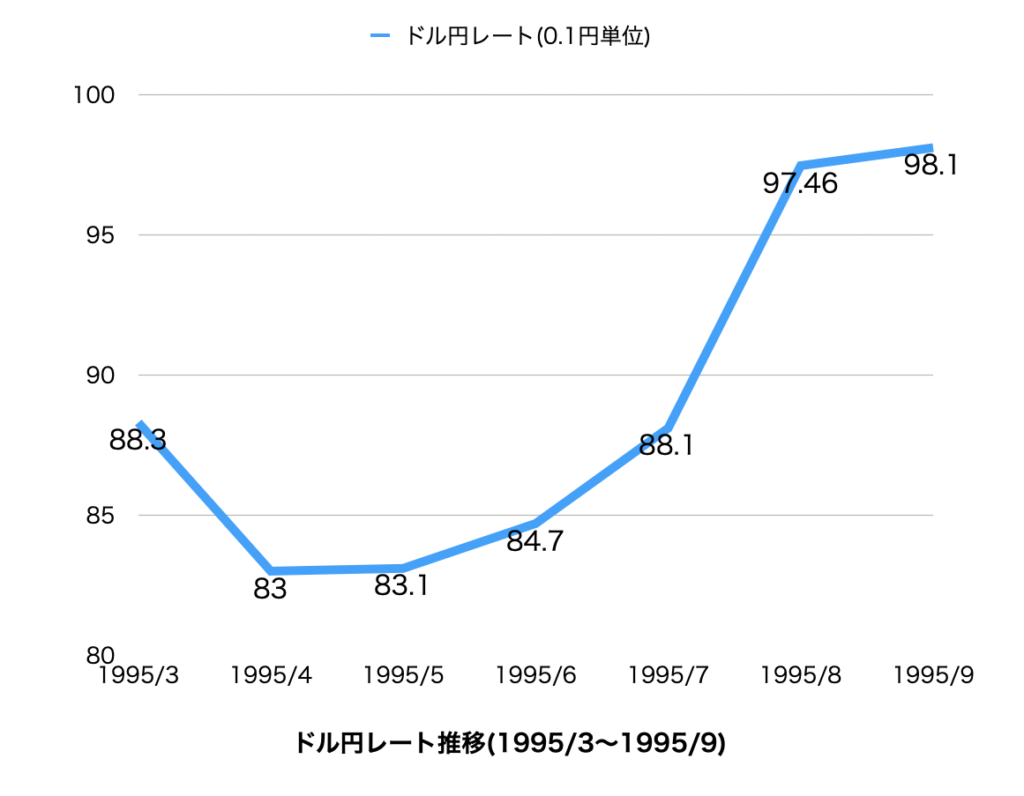

1995年2月〜9月の間に行われた協調介入では総額4兆9589億円の介入が行われました。これは、過度な円高による貿易摩擦を警戒しての協調でした。

実際にどう影響があったのか、以下の図をご覧ください。

ご覧の通り4ヶ月程度で、83円〜98円まで約15円の円安となっています。

ドル円レートで15円の円安は「急激な円安」といって良い水準でしょう。

3年後の1998年7月には140円台まで円安となっています。

因みに2019年はドル円レートは3円しか動いていません!

政策金利の引き下げ・引き上げ

政策金利とは「中央銀行が金融機関に貸し出す際の金利」のことで、

コール市場の上限下限金利などがこれに当たります。

政策金利が下がると銀行は、より低利で資金調達が可能となり、ローンや預金金利の低下に繋がります。

また、こうした金利の低下は、景気を上向かせる効果があります。流れとしては、

◯ローンの金利が下がると

➡︎ お金を借りやすい

➡︎ 物が売れたり、設備投資が増えたりする

➡︎ 業績改善や消費の活性化

➡︎ 景気回復

と繋がる仕組みになっています。

◯では、通貨との関係はどうなっているのでしょうか?

これは大きな「円安効果」があります。

なぜかと言いますと、投資家はより金利の高い国で運用することで、より大きい収益をあげようとするからです。

例えば、円の金利が0.1%で、ドルの金利が1%なら

ドルの「国債」や「定期預金」等で運用した方が、より多くの利息を受け取ることができますよね?

だから、円を売って、ドルを買おうという動きが強まるわけです。

逆に、

「米国で政策金利が上昇」すれば

➡︎米ドルの金利が高くなる

➡︎ドルが人気になる

なので、円安・ドル買いになるわけです!

金利が高い通貨が、買われる

金利が低い通貨が、売られる

経済指標が市場予想より良い場合(米国)

経済指標は、その国の実体経済を知る重要な手がかりです!

この指標が「市場の予想を超えて」上向いた時、大きなプラスインパクトを与えます。

もう知ってる。って時よりも、嘘でしょ!ってなった時の方がみんな驚きますよね?

なぜなら、米国の景気が、市場が予想していた時よりも良くなれば、株価の上昇や将来的に金利の上昇が期待できて、一般投資家にとってはより多くの収益を獲得するチャンスとなるためです。

すなわち、米ドルが買われて、円が売られるのです!

いかなる発表も市場の予想を超えた時に効果が発揮される

特に、米国のGDPの7割以上を占める個人消費に関する指標は特に大きな影響を与えます。

” 個人消費の伸び ➡︎ 景気拡大 ”

に直結するので、期待感から米ドルが大きく買われる傾向にあります。

代表的な指数には次のような物があります。

◯代表的な個人消費の経済指標

・雇用統計

・小売売上高

・住宅着工件数

・ミシガン大消費者信頼感指数…etc

中でも、「雇用統計」は今後の消費動向に直結する経済指標として、重要視されています。

というのも、

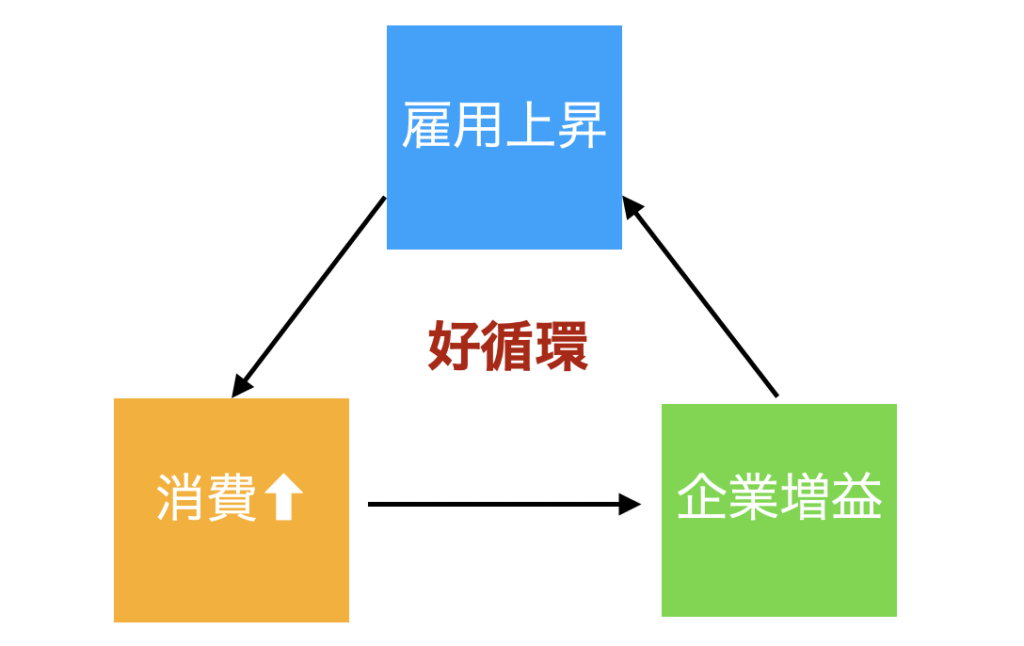

もし雇用が良くなれば、

多くの人間が消費活動を行うようになり、それが企業の業績アップに繋がり、そしてそれがまた雇用の改善や賃金が上昇するという好循環を作り出すので

➡︎ 利上げ・株価の上昇

に繋がり、重要視されているのです。

つまり、雇用の改善は景気拡大となり、株価の上昇や金利の上昇が期待でき、投資家にとっては米ドルの魅力が増すわけです!(ドル高・円安)

実例を見て見ましょう。

2018年2月2日発表の雇用統計で、非農業部門の雇用者数が市場の予想を1.6万人上回りました。

実際にレートはどう動いたのか、以下の図を見てみましょう!

このように、円安・ドル高に動いていることがわかります。

なので、「雇用統計」は為替に短期的な影響を及ぼす重要な経済指標であることが読み取れます。

もちろん、その他の要因の方がインパクトが大きければ雇用統計の数値に沿わない動きをすることもあるので、注意が必要です!

また、米国経済の健全性から利上げに繋がる可能性があり、中長期的にも大きな影響があります。

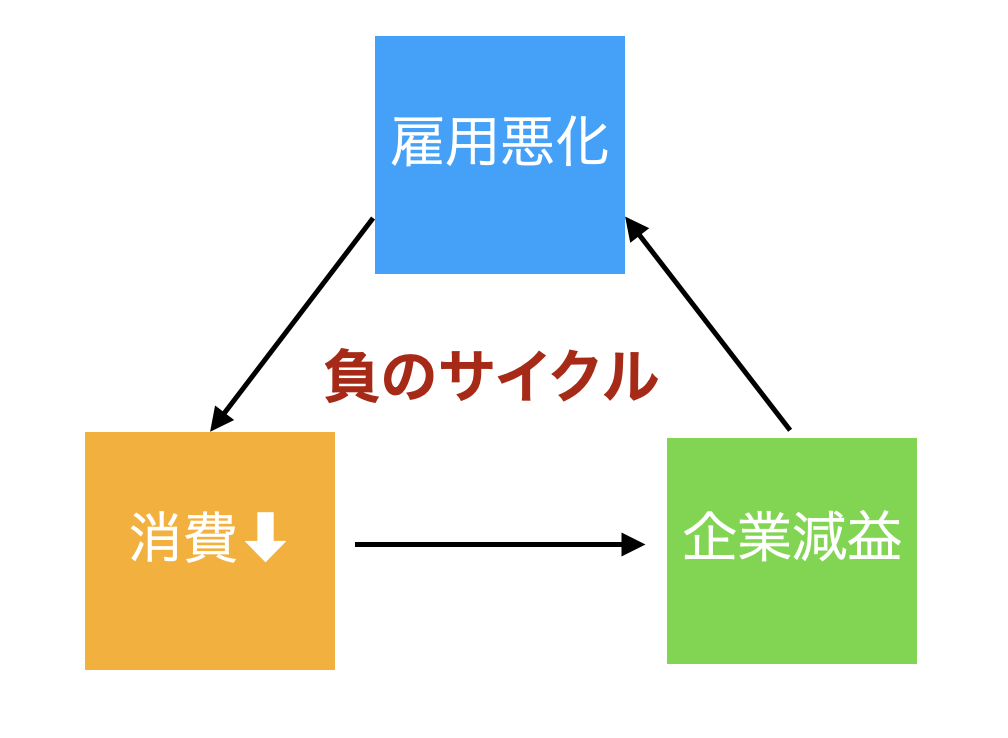

しかし逆に、

雇用が悪化すれば、お金を使おう!っていう人が少なくなり、そしてそれは、企業の減益に繋がり、更に雇用が悪化して消費が落ち込む負のサイクルを生み出してしまいます。

つまり、雇用の悪化は景気の悪化であり、今後株価の低下や金利の低下が予想され、米ドルの人気は落ちます。(ドル安・円高)

まとめると

雇用の改善 ➡︎ 景気拡大 ➡︎ 金利上昇 ➡︎ 通貨高

雇用悪化 ➡︎ 景気縮小 ➡︎ 金利下落 ➡︎ 通貨安

となるわけです。結局通貨は、金利が重要!というのは間違いありません。

迷った時は、金利の動きを頭の中でシュミレーションして見てください!

景気の拡大 ➡︎ 円安・ドル高

景気の悪化 ➡︎ 円高・ドル安

となります。

日本経済指標の悪化

日本の経済指標も為替に大きな影響を与えることがあります。

特に、「日銀金融政策決定会合」や「日銀短観」は大きな影響を与えます。

◯日銀短観

日銀が先行きや売上高の調子など企業の動向を調査し統計化した物。当然よければ景気拡大に繋がり、通貨も買われる。

そう、つまり経済指標の原則は、

◯基本的原則

指標上昇 ➡︎ 円高

指標下落 ➡︎ 円安

となります。

しかし、現在の日本では必ずしもこの通りになるとは限りません。

日本の「円」は、特殊な通貨であり、世界的に「低リスク通貨」とみなされています。

なので、世界で紛争や経済危機、災害などが起こると、投資家の退避地として円が買われてしまうのです。(円高・ドル安)

なので、日本の経済指標と言えど、場合によっては

経済指標の悪化 ➡︎ 円高

となる場合もあります。特にこれが世界の経済悪化を示す指標であればなおのこと、円が買われやすくなります。ご注意ください。

そして、

◯日銀金融政策決定会合とは

日銀総裁が中有心となり、今後の金融政策を話し合うための会合で

・今後の金融市場の方針

・政策金利、預金準備率

・経済の情勢や展望

などが議事の内容となります。最終日には「金融政策の発表」や「政策金利の発表」が行われます。

この時に、市場の予想を覆すような大胆な政策などが打ち出されると、経済への影響などが考慮され、為替が動きます。

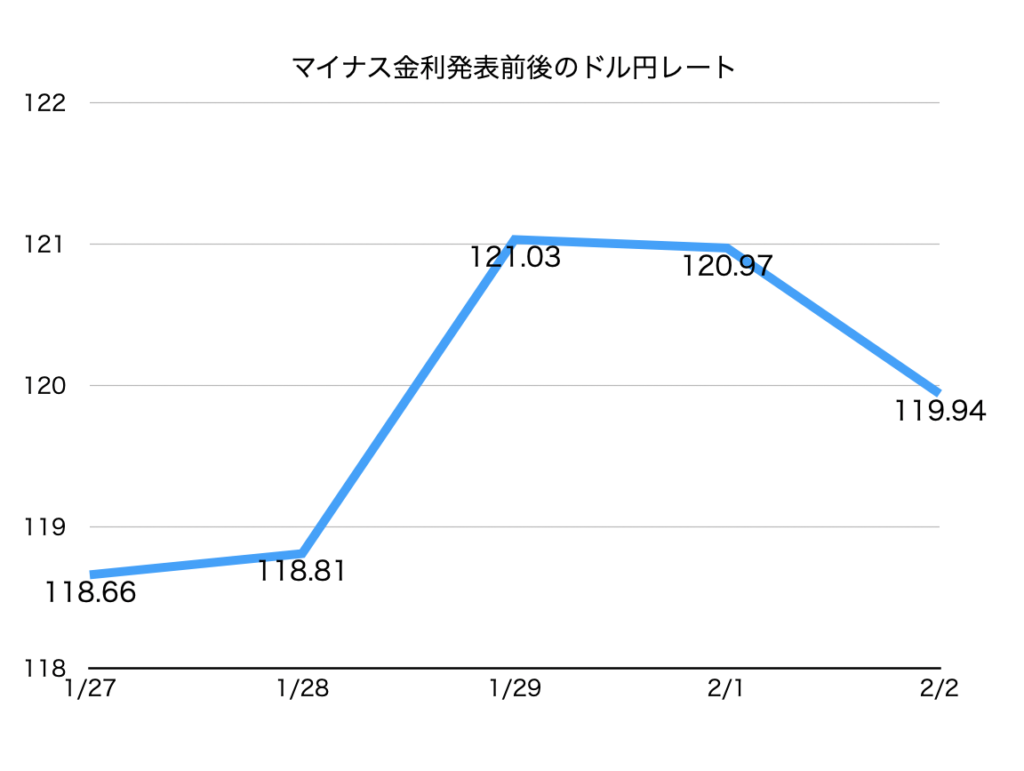

例えば、2016年1月29日に導入が発表された、「マイナス金利政策」はインパクトが大きい物でした!

この政策は、日銀が当座預金の超過準備分について、マイナスの金利を適用するという物で、国の金利体系、ローンや預金の金利を引き下げる効果があります。

簡単に言えば、日銀にお金を預けすぎている金融機関から、マイナス金利という形で、利息を貰いますという政策です。

お金を預けすぎると金融機関は、日銀にお金を払わなければいけなくなるので、預けずに、個人や企業にお金を貸そう貸そうとして金利低下を促し、お金が循環し景気拡大につながります!

◯では、為替ではどう動くのでしょうか?

「円安」効果があります!

理由については、上記金利の引き下げでもご紹介しました通り

円の金利が下がると、日本での国債や定期預金など利息が減り、運用がうまく行かなくなるので、より金利が高く、多くの利息を受け取れるであろう米ドルが人気になるのです!

では実際のマイナス金利導入前後のレートを見て見ましょう!

1月29日に発表したので、大きく円安に動いていることがわかると思います。

このように、日銀金融政策決定会合は、為替に大きな影響を与える可能性を持っているのです。

経済指標の発表は市場予想を超えた時に、大きな影響を持つ

世界的危機の高まり・危機回避発言

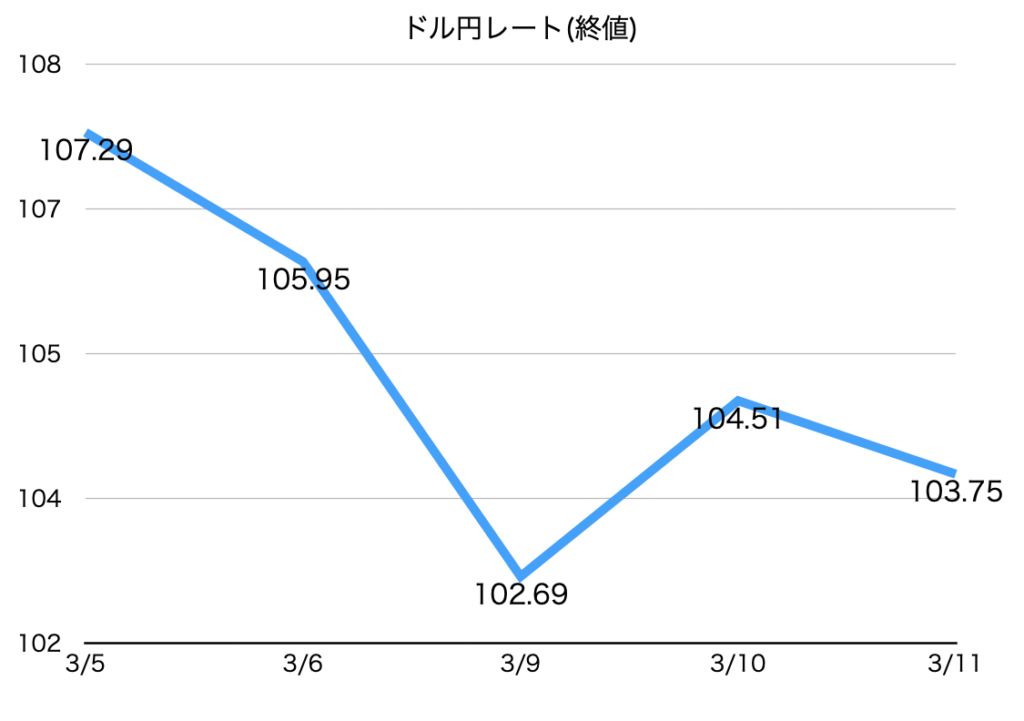

コロナショックに代表される世界的な危機が起こると、「低リスク通貨」である円は買われる傾向にあります。

日本の信用度は世界的に高く、通貨としての価値が安定している円が、退避地としての役割を果たします。

例えば、

コロナ拡大の影響で、米国のS &P500種株価指数が急落し売買停止となるなど、世界の主要株式相場が大幅に下落して、景気後退不安が世界中で拡大した2020年3月9日前後のドル円レートを見て見ましょう。

ご覧の通り、急激な円高となっています。この動きは投資家の間でも広く知られている王道の動き方なので是非覚えてください!

逆に危機が後退すれば、円安に戻る傾向にあるのでそちらも合わせてご理解ください!

円は危機が起こると買われる。

金融緩和

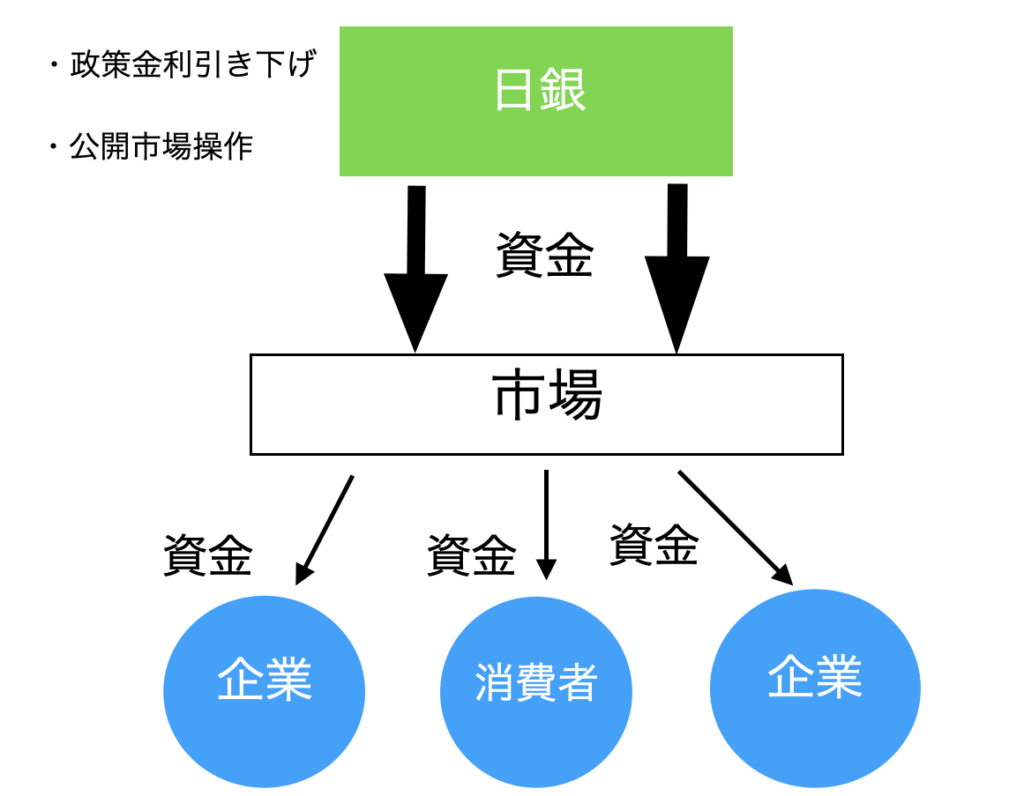

金融緩和とは、

「政策金利の引き下げや公開市場操作によって資金供給量を増やし、物価の上昇と金利の低下を促すことで、景気の拡大を目指すこと」です。

公開市場操作とは、日銀が長期国債やETFなどの買い入れを行うことで市場に資金を供給することです。

日銀は、長期国債の買い入れや政策金利の引き下げで、金利の低下圧力をかけます。

そうすることで、ローンや貸出しの金利が下がり、消費者や企業がお金を借りやすくなり、消費が活発化することで景気が拡大します。

超簡単に図解すると以下のような流れになります。

そして、金利の低下はおなじみ、

「消費の活性化によって景気拡大」

を狙っている物です!

また、「物価の上昇」は企業業績の向上に繋がり、それは労働者の賃金向上に繋がります。

ここまできたら分かりますよね!

物価上昇の目的は

・企業業績の向上から、賃金を上昇させ、更なる消費を生み出させること

です!

◯通貨との関係

金融緩和 = 金利の低下 = 通貨安

理由は政策金利の引き下げの時と同じ。

「金利の低下」は、投資家の運用成績を下げることに繋がる恐れがある。だからより有利な金利で運用できる米ドルの確保に向かう。(円安・ドル高)

また、現在日本では「長短金利操作付き量的・質的金融緩和」を導入しており、「短期金利」と「長期金利」の低下とを並行して行うことで、幅広い期間の金利の低下を促し、さらなる消費の活発化を目指しています。

・長期国債の買い入れ

・政策金利の引き下げ

また、物価に関しては「年2%の恒常的上昇」を目指しており、現在の物価水準ではまだ不十分であることからこれからも続く見通しです。

金融の引き締め

これは、金融緩和とは真逆で「政策金利の引き上げや市場から公開市場操作を通じて資金を吸い上げ、金利を上昇させることで、景気の加熱を抑えるもの」

です。

時として、景気の加熱はバブルなど経済に悪影響を及ぼすことがあり、そうした行き過ぎた景気の加熱を抑え、安定的な経済成長を成し遂げる目的で、引き締めは行われます。

金融機関等に国債を売却して、資金を吸い上げることで、市場の資金不足を引き起こさせ、金利の上昇を目指します。

当然、金利が上昇すればお金を借りられる人が減り、消費が減退します。

◯通貨との関係

金融の引き締め = 金利上昇 = 通貨高

先ほどと逆で、金利の上昇で市場の魅力が高まり、その国の通貨の人気が高まります。

・金融緩和は通貨安に繋がり

・金融引き締めは通貨高に繋がり

債券価格との関係

債券は少しだけややこしい面があるので、先ずは基本的な前提知識をご理解ください!

◯債券とは

国や企業などが、投資家から資金を調達するために、発行する有価証券です。

簡単に言うと、国や企業が投資家に借金すると言うことです。

例:◯年○月◯日 まで 毎年1%払い 償還時(満期)に100万円払います。

特徴として

・満期が決められており、定期的に決まった利子を受け取れる(割引発行を除く)

・満期になると、決められた金額を受け取れる。(額面金額)

という最大の特徴があります。

上記の通り、待ちさえすれば「一定の利子」と「一定の金額」を受け取れる安全性の高い投資商品となのです。

しかも、途中で市場を通じ、他の投資家に売却することもできるんです!

ですので、債券価格は常に変動します。

そして

債券の市場売買時には次の大原則があります。

・債券高 = 金利の低下

・債券安 = 金利の上昇

そう、債券の価格と金利は正反対に動くのです!

どうしてなのかと言いますと

国債などの債券の利息は発行された時点で決めらているのに対して、国債の取引価格(時価)は常に動いているからです!

例えば、同じ額面100円の国債でも、より安い90円で手に入れた国債の利回りは、高くなりますよね?

だって90円で手に入れた国債が100円で戻ってくるのですから。

この利回りをいわゆる「金利」と呼んでいるのです。

逆に高い値段で取引してしまうと、それだけ利回りは下がります。

当たり前ですよね、最終的にもらえる金額は同じなのに、高い価格で買ってしまったらそれだけ利益は少なくなってしまいます。

簡単にいうと

額面100円の国債を90円で手に入れるか

額面100円の国債を95円で手に入れるか

という話です。

後者の方が、金利は低い。

そうこれが日経新聞などで見かける金利の低下なのです。

逆に前者の方が、金利が高い。

これが金利の上昇です。

特に国債の金利の低下は、特に「長期金利の低下」の代表的な指標とされ、日本の金利体系に影響を及ぼします。

思い出して見てください!金融緩和・引き締めの際にご説明いたしました「公開市場操作」とは、この国債の大規模な売買によって長期金利を操作しようとする政策なのです!

いろいろ繋がってきますよね!

まとめ

為替変動の仕組みと原則はご理解いただけましたでしょうか?

・金利が高い通貨が、買われる

・金利が低い通貨が、売られる

・いかなる発表も市場の予想を超えて初めて影響を与える

・景気の拡大 ➡︎ 円安・ドル高

・景気の悪化 ➡︎ 円高・ドル安

・危機 = 円高

・金融緩和は通貨安に繋がり

・金融引き締めは通貨高に繋がり

・債券高 = 金利の低下

・債券安 = 金利の上昇

まだまだ、説明が不十分な部分が多くあったと思います。なので、

今後、詳しい説明を一つ一つ公開させていただきますと同時に、コメントなどでご質問いただけると幸いです。

執筆者

T

現役銀行員

資産運用・融資担当

・資格

FP・簿記・銀行業務検定・ビジネス法務・保険・外務員・AML..保有

・大学

会社法・民法専攻